国民经济调整期间,中国共产党领导全国人民自力更生、艰苦创业,在经济建设、国防科技、教育、文化、卫生事业等方面都取得了重要成就。这期间,长沙市郊区积极贯彻中共中央和省委、市委的部署和要求,在对农村生产关系进行调整的同时,对教育、文化、卫生事业也进行了调整。

以“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”为内涵的红旗渠精神。

教育方面的调整

1962年,同经济工作的调整相配合,科学、教育、文化等各个领域也进行调整。

党中央先后批发试行《关于自然科学研究机构当前工作的十四条意见(草案)》(简称“科学十四条”)、《教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》(简称“高教六十条”)、《关于当前文学艺术工作若干问题的意见(草案)》(简称“文艺十条”,以后改为“文艺八条”)。

这些条例的中心内容是调整党和知识分子的关系以及贯彻落实科学和文艺工作中“百花齐放,百家争鸣”的方针。

1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议第七次会议上正式提出实行“双百方针”。

1962年5月19日,教育部确定进一步调整教育事业和精减教职工。

一是裁并高等学校,将原有的845所,减为400所;

二是裁并中专学校,将原有的2724所,减为1265所;

三是精减教职工34万人。

1963年,长沙市郊区将公民办小学由1962年的286所(当年1月,郊区划入10社1镇,10月,又划出6社1镇)减为163所。精简学校教职工人数,由1500余人减为不足1000人。到1964年,民办小学减少到41所,全区小学剧减为115所。各种红专学校,部分农业中学也相继停办。

与此同时,农民和干部业余教育相继恢复,1963年,桂花村、沙湖桥、马栏山、石岭塘等大队的业余学校重新开学,全区近300人参加业余文化学习。

从1963年起,根据3月23日中共中央发出的《关于讨论试行全日制中小学工作条例草案和对当前中小学教育工作几个问题的指示》精神,长沙市郊区各中小学开始试行《全日制中学暂行工作条例(草案)》和《全日制小学暂行工作条例(草案)》。这两个条例草案,对中小学教育方针、任务,学生培养目标,教学工作等都作出具体的规定。

长沙市郊区教育部门根据市教育局作出的“在调整的基础上提高教学质量”的部署。

一是明确学校工作必须坚持以教学为主,全面安排,将有经验的教师充实到教学第一线,保证教师有六分之五的时间用于教学(包括备课、课堂教学、课外辅导、批改作业、实验实习和业务进修等);

二是严格控制各种非教学活动,每周参加各种会议不超过四小时,周六晚上和星期日自由支配,充分调动教师的工作积极性;

三是逐步建立以教学为主的学校秩序,妥善安排学校教学、政治、劳动和假期时间,明确小学每年教学时间不少于九个月,寒暑假不少于两个月,校内劳动不少于一个月,严格控制各种社会活动;

四是改进教学方法,切实加强基础知识的教学和基本技能的训练。

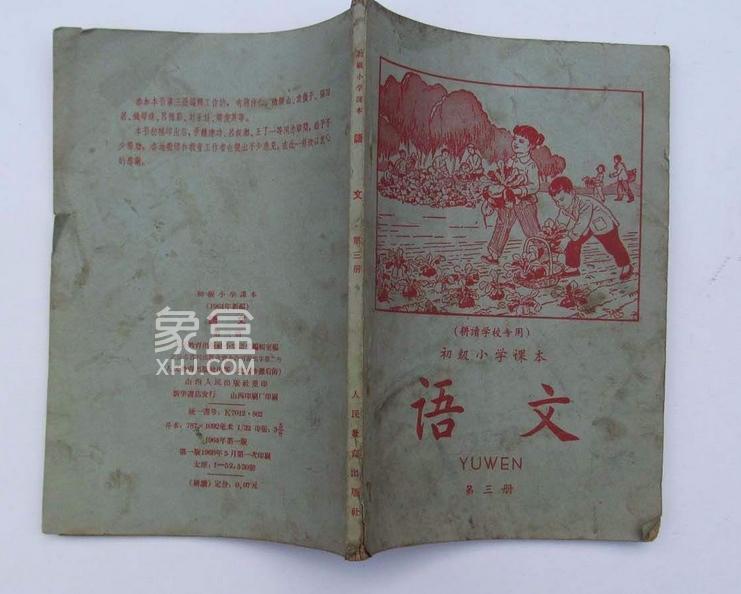

20世纪60年代初级小学课本。

由于逐步改进教学工作,各科教学质量,特别是中学的政治、语文、数学、外语和小学的语文、算术等基础课程的质量都有所提高。教师认真教学,学生发奋读书在全区蔚然成风。

文化方面的调整

1959年至1961年三年困难时期,长沙近郊农村群众文化生活处于低潮。

1962年3月,湖南省文化局颁布《湖南省县、市文化馆工作条例》,贯彻落实中央提出的“调整、巩固、充实、提高”的“八字”方针,积极开展群众文化活动。长沙市郊区贯彻上级要求,积极组织开展业余文艺活动,不断丰富人民群众的文化生活,大力普及文化科学知识,提高人民群众的文化水平和科学技术知识水平。

1962年11月,恢复长沙市郊区文化馆,配备文化干部4人。

1963年,全区5个公社重建文化站和6个业余剧团,完善了文化设施。各站配备1名文化辅导员。是年5月,举办全区春季少儿文艺汇演。国庆节组织了200多人的舞狮、舞龙和锣鼓队参加国庆游行活动。元旦、春节举办了迎春文艺汇演,演出了现代戏《雷锋》《三里湾》《牧鸭会》和传统戏《生死牌》《宝莲灯》等节目。

各业余剧团深入基层为社员演出30余场,观众达2万多人次。

湘剧《生死牌》。

区文化馆为丰富社员群众的业余文化生活,还印制反映农村现代生活的《靠社》《一担箢箕》《想起从前作田苦》《把青春献给新农村》等戏曲本子和《革命歌曲》共5000余份资料,分发到各社队。郊区两个电影放映队配合社会主义教育运动,为社员巡回放映《李双双》《白毛女》《槐树庄》等优秀影片计400多场,观众达10万人次。

1965年,各大队恢复俱乐部,农牧渔场先后恢复文化室,全区群众文化娱乐活动又渐趋活跃起来。

老电影《槐树庄》。

卫生方面的调整

1962年1月,恢复郊区建制后,区文卫科同时恢复。郊区党委遵照1961年9月湖南省卫生厅《关于农村基层卫生组织若干问题的规定(试行草案)》和1962年6月长沙市委《关于继续精简职工和压缩城镇人口工作的指示》精神,经市卫生局1962年5月5日、7月18日、11月12日三次对郊区卫生系统的编制调整,核定编制为34人。

郊区办事处于1962年12月27日,下发了《关于医药卫生和卫生机构的调整意见》,提出根据中央和省、市委指示,今后县以下不再设国家卫生单位和配备国家卫生干部,现有的区和公社国家卫生所应逐步转为集体卫生单位。

郊区有国家卫生干部43人,市编委只分配34个编制,尚超编9人。

20世纪50年代的X光机。

为此,作如下安排:第一,恢复和建立郊区防疫站,设站长1人,副站长1人,下分秘书、防疫、卫生3个组,共13人。第二,恢复和建立郊区妇幼所,设所长1人,专干4人,共5人。第三,岳麓防疫站11人,妇幼所5人,共计16人。第四,超编9人,拟成立3个公社卫生所(东山卫生所、东屯卫生所、雨花亭卫生所),将3个卫生所转为集体,自负盈亏,行政属公社和区文卫科双重领导,收入支出归国家卫生部门管理。

同时,还对医药划分问题作出决定:一是凡已经并入集体所有制医疗机构的药业资方从业人员,必须从集体所有制的医疗机构中退出来,恢复建立公私合营药店,以便减轻国家负担,上下对口。二是成立郊区药材管理机构,各公社设立若干零售店,直属区文卫科领导。凡1963年1月1日以后的中药材供应和收入,一律由郊区药材管理机构统一经营管理。各公社卫生院从8月起实行郊区办事处下发的《关于集体卫生院收益分配暂行几项规定的通知》。三是实行固定工资加奖励办法,由单位统一核算,在纯利中提取,奖励面按本单位人员不超过50%控制。

1962年,全区建立集体卫生院2个,联合诊所6个,门诊部10个,医疗卫生点24个,药材总店1个,中西药门市部7个。

为加强“三病”的防治工作,1962年5月,长沙市卫生局、市财政局、市民政局下拨郊区医疗救治专款2000元,用于解决严重灾区的“三病”患者的治疗。在春秋两季还对各公社进行预防接种工作,在春耕、防洪、抗旱、秋收各个农忙季节,组织25个医疗小组300多名医务人员,深入生产第一线,巡回医疗,上门服务,保障了群众的身心健康。

20世纪60年代血吸虫病防治病原学检查工作现场。

1962年8月,成立“郊区计划生育委员会”。培训计划生育工作骨干1944人,全区大张旗鼓地开展提倡晚婚晚育和计划生育工作的宣传。1963年9月,为加强对集体医务卫生人员的管理,发展医疗保健事业,成立“郊区卫生工作者协会”。

1964年,长沙市郊区办事处对全区卫生事业发展规模、发展措施和提高卫生质量以及加强计划生育工作制定“郊区1964年至1970年卫生事业发展规划”。

到1965年,全区卫生机构基本配套。痢疾、霍乱、白喉、麻疹等传染病基本得到控制,发病率下降,城乡卫生面貌初步改观。

来源丨雨花区融媒体中心记者李蕾 区档案馆

微聊

微聊

微聊

微聊

备案:湘ICP备18019481号

备案:湘ICP备18019481号